オフィスの環境づくりで総務が知っておくべき4つの法知識の基礎を解説

快適なオフィス環境を整えることは、総務担当者の大切な業務のひとつです。オフィスの環境づくりにあたり、従業員の健康や安全を守るためのさまざまな法令が国によって定められています。

法令では、トイレの数は労働安全衛生法で、オフィスの通路の幅は建築基準法で具体的に決められております。法令を遵守することは、従業員の安全や働きやい環境整備を守ることに繋がるため、法令遵守の点からもオフィスに関わる法律を知っておく必要があるのです。

しかし「法知識は難しい内容も多く、覚えるのが大変……」とお悩みの総務担当者様もいるのではないでしょうか?そこで今回の記事では、オフィスの環境づくりでおさえておきたい代表的な4つの法令についてまとめました。

オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら

目次

1. オフィス環境を整える際に必要になる4つの法令

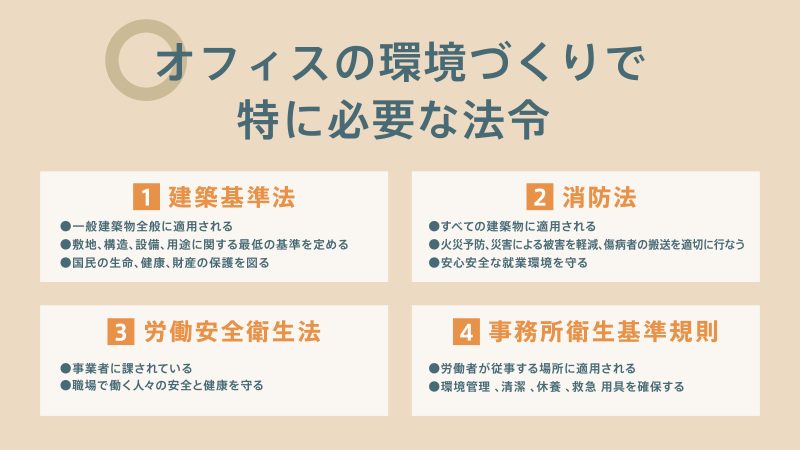

オフィスの環境づくりで必要となる法令は「建築基準法」や「労働安全衛生法」を筆頭に、数多く存在します。今回は、特におさえておきたい法令である、次の4つをご紹介します。

- 建築基準法

- 消防法

- 労働安全衛生法

- 事務所衛生基準規則

それぞれ解説していきます。

1-1. 建築基準法

建築基準法は、第一条にて次のように定義されています。

建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする

建築基準法では次の5つが適用範囲になっており、一般建築物全般が対象です。

- 建築物

- 建築物の敷地

- 構造

- 設備

- 用途

ただし、文化財や保安施設は対象外です。

1-2. 消防法

消防法は、第一条にて次のように定義されています。

火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする

消防法は、すべての建築物に対して適用され、安心・安全な就業環境を守るために必要な法規です。

1-3. 労働安全衛生法(安衛法)

労働安全衛生法(以下、安衛法)は、第一条にて次のように定義されています。

労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

労働安全衛生法とは、職場で働く人々の安全と健康を守るための法律です。

- 安全衛生管理体制を整えること

- 労働災害を防止するための具体的な対策を講じること

これらの内容が、事業者の責務として定められています。

1-4. 労働安全衛生規則(安衛則)

また、労働安全衛生規則(以下、安衛則)は、安衛法の規定に基づいて実施するために、その具体的な基準を定めた規則です。職場における労働者の安全と健康を守るため、以下のような内容を規定しています。

- 安全衛生教育の実施方法

- 作業環境や作業方法に関する基準

- 労働者の健康診断や健康管理に関する詳細な規定

参考:厚生労働省|労働基準に関する法制度 ③労働安全衛生法|法令・制度のご紹介 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

1-5. 事務所衛生基準規則(事務所則)

事務所衛生基準規則(以下、事務所則)とは、安衛法に基づき定められた、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令のことです。事務所の衛生確保の目的は、以下のとおりです。

- 環境管理

- 清潔

- 休養

- 救急用具 など

上記の内容を考慮すべきと定めています。

参考:厚生労働省|事務所衛生基準規則 事務所衛生基準規則 | e-Gov法令検索

職場のあんぜんサイト:事務所衛生基準規則[安全衛生キーワード]

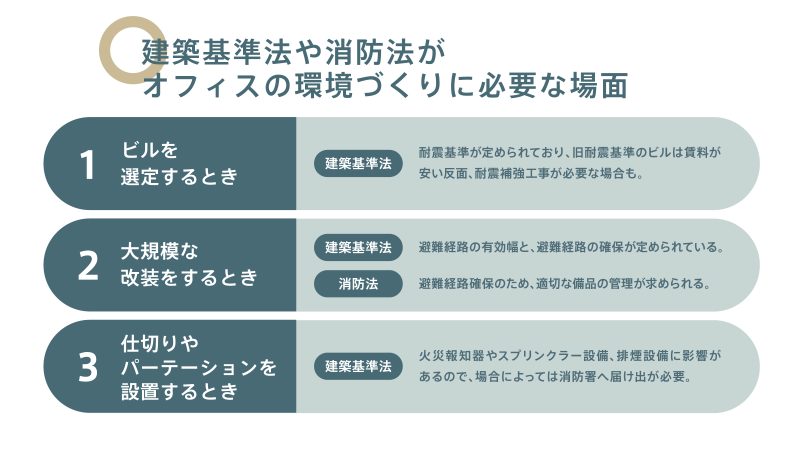

2. 建築基準法や消防法がオフィスの環境づくりで必要になる場面

「建築基準法」や「消防法」は、建物を建てる際や建てられた建物を管理する際に必要となる法令です。オフィスの環境づくりに当てはめた場合、具体的に必要となる場面は次の3つです。

- オフィスのビルを選定するとき

- オフィスの大規模な改装を行なうとき

- オフィスに間仕切りやパーティションを設置するとき

それぞれ解説していきます。

2-1. オフィスの入居ビルを選定するとき

オフィスを新設するときや、移転するときの「ビル選び」で、建築基準法が必要になります。入居するビルを選ぶ際、まずはビルの「耐震基準」を確認しましょう。耐震基準には「旧耐震基準」と「新耐震基準」があり、ビルの築年数(建築確認日)によって、いつの耐震基準に適合しているかがわかります。

旧耐震基準とは、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準で「震度5強程度の地震でも建物が倒壊しないレベル」が要求されています。

一方、新耐震基準は1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用される基準です。阪神・淡路大震災を受け、2000(平成12)年に強化されました。新耐震基準では「震度6強~7程度の大規模地震でも建物が倒壊しないレベル」が求められています。

旧耐震基準のビルは、賃料が安い反面、入居後にビル側のタイミングで耐震補強工事が実施される可能性がある点に注意が必要です。耐震補強工事を行なう際は、一時的にオフィスの仮移転を求められるケースもあり、企業にとって大きな負担になりかねません。

ただし、耐震診断により耐震性が確認されている建物や、耐震改修がすでに実施され耐震性が確保されている建物もあるため、事前に確認が重要です。新耐震基準のビルは、旧耐震基準のビルに比べて賃料が高い傾向がありますが、耐震補強工事の必要性が低いため、長く安心して入居できるでしょう。

参考:国土交通省|住宅・建築物の耐震化について

東京都耐震ポータルサイト|9. 東京都耐震マーク表示制度について

6. 耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

2-2. オフィスの大規模な改装を行なうとき

オフィスの改装にあたって、部屋の位置や間取りを大きく変更するときには「建築基準法」と「消防法」の2つが関係してきます。

地震や火災など、有事の際に労働者の安全を守るためには、廊下の幅や避難経路の確保が重要です。これらの要件について、建築基準法や消防法では具体的な数値が定められています。

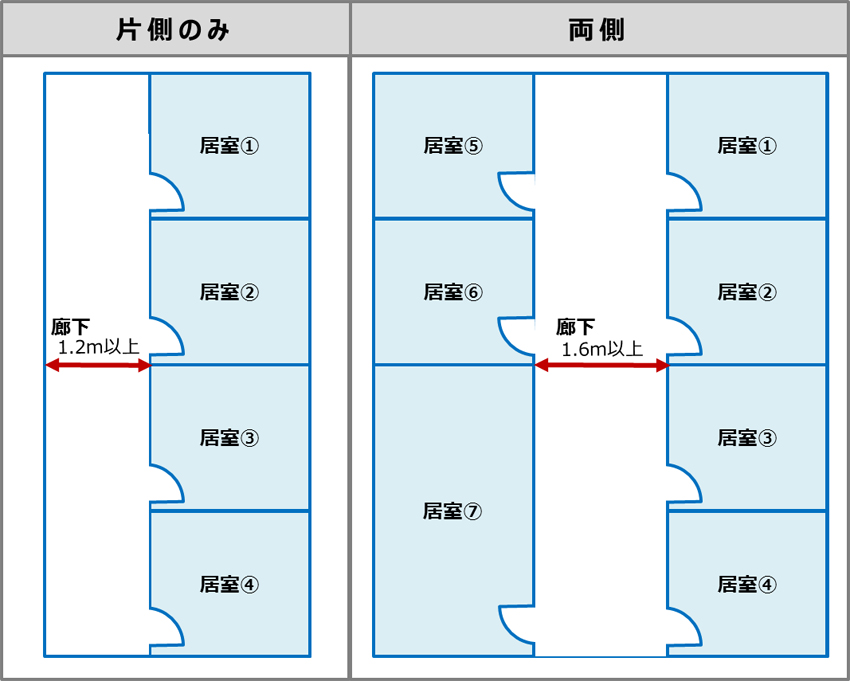

2-2-1. 廊下の幅を確保する

建築基準法施行令第119条にて「避難経路の有効幅」が決められています。オフィスの場合、両側に居室がある廊下の幅は1.6m以上、その他の廊下の幅は1.2m以上確保する必要があります。

ただし、地上階において居室の床面積の合計が200㎡未満(地階は100㎡未満)で、居室が3部屋以下の専用の廊下では適用されません。廊下の幅を計測するときは、次の2点に注意しましょう。

- 廊下の幅は内法(うちのり)で計測する

- 柱などの突起物がある場合は、最も狭いところで計測する

各居室内の通路については、上記規定はありませんが、動線の利便性を考慮した通路幅がよいでしょう。

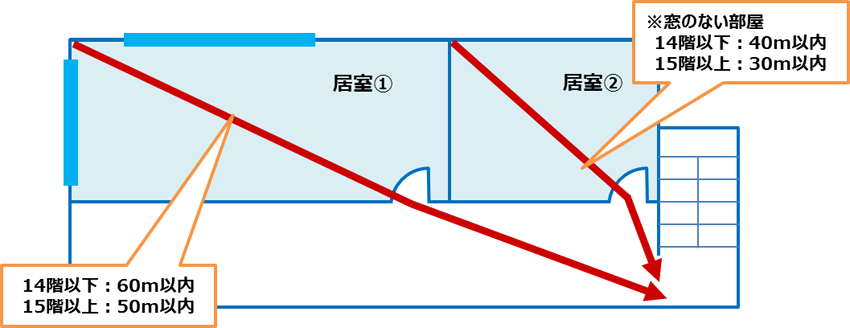

2-2-2. 避難できる階段までの避難経路を確保する

オフィスの改装で、部屋の位置や間取りを大きく変更するときは、避難経路の確保に注意してください。具体的な寸法(距離)は、次のとおりです。

| 窓の有無 | 14階以下のオフィス | 15階以上のオフィス |

| 窓のある部屋から避難階段までの距離 | 60m以内 | 50m以内 |

| 窓のない部屋から避難階段までの距離 | 40m以内 | 30m以内 |

建築基準法では「避難経路」という表現ではなく「直通階段の設置」といった内容で定義されています。直通階段とは、避難階(建物から避難できる階)または地上に通じる階段のことです。建築基準法では、各居室から直通階段までの歩行距離が定められており、居室の窓の有無により寸法が異なります。

2-2-3. 避難の支障になるものは置かない

消防法第8条の2の4では、廊下や階段、避難口その他避難上必要な施設について避難の支障となるものを放置したり、存置されたりしないように管理することが定められています。

備品やダンボールなどで廊下や通路を塞がないように、日頃から管理することが大切です。

適切な管理がなされていないと、消防の検査が入ったときに「管理不十分」として指摘される可能性があるため、注意しましょう。消防署による立ち入り検査は、消防法第4条の定めに基づいて実施されます。

2-3. オフィスに間仕切りやパーティションを設置するとき

「空いている場所にミーティングスペースをつくりたい」といった目的で間仕切り壁やパーティションを設置する場合も消防法が関わってきます。天井まで高さがある間仕切りやパーティションを設ける際は、消防署への届け出が必要になるので注意しましょう。

オフィスの各居室には、火災報知器やスプリンクラー設備、排煙設備などがレイアウトに合わせて決められた基準に沿って取り付けられています。新たな部屋を設けるとき、多くの場合は、消防設備の増設や移設工事も発生します。新たに消防設備を設置する際には、消防署への届出が必要です。新しいレイアウトや消防設備の設置内容が、消防法に適合しているかを事前に審査・指導し、建物の安全性が確保されているかを確認してもらう必要があるのです。

ただし、間仕切り壁の上部に開口部をつくるなどした場合は、設備の増設や移設をしなくてもよい可能性もあるため、専門知識のあるオフィス構築会社に相談しましょう。

参考:火災予防条例 第56条、第56の2

東京消防庁|<安全・安心情報><事業所向けアドバイス><防火対象物の工事等計画の届出制度>

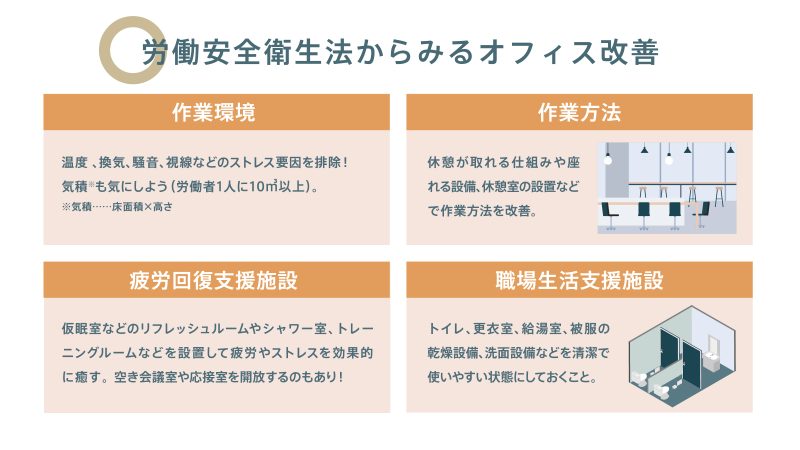

3. 労働安全衛生法からみるオフィス改善

総務担当者にとって、「労働安全衛生法(以下、安衛法)」も頭に入れておきたい法知識です。安衛法では「事業者は職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない」と定めています。

上記に基づき、厚生労働省において、快適な職場環境を目指す「快適職場指針」として、次の4つの視点を挙げています。

- 作業環境

- 作業方法

- 疲労回復支援施設

- 職場生活支援施設

ここからは、上記の4つの概要それぞれについて、具体的な対応策を解説していきます。

3-1. 作業環境

「快適職場指針」では、「不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度等の作業環境を適切に維持管理すること」が望ましいとしています。職場環境を整えるときは次のポイントを押さえ、ストレスを感じやすい要因の排除が必要になります。

- 温度

- 換気

- 騒音

- 視線

また、オフィスの広さを検討する際には「気積」が重要です。気積とは「床面積×高さ」のことで、事務所則第2条では「オフィス内の気積を、労働者1人について10㎥以上としなければならない」と定めています。たとえばオフィスの天井高さが2.7mの場合、1人あたり必要となる床面積は3.8㎡以上(約1~2坪)となる計算です。

気積は事務機器をはじめとした設備などを含めた数値であるため、上記の基準で面積を決めてしまうと、1人あたりのスペースは狭くなりがちです。実際は余裕を持った広さを確保することが重要であり、従業員の満足度の向上につながるでしょう。

3-2. 作業方法

「快適職場指針」では、「心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業について、作業方法を改善すること」が望ましいとしています。たとえば、立ち仕事や力仕事を多く行なう社員がいる職場では、こまめに休憩が取れる仕組みづくりや、軽く腰を掛けられる設備、横になって休める休憩室の設置などが挙げられるでしょう。安衛則第618条および、事務所則第21条では、次のように定められています。

労働者が常時50人以上、または女性が30人以上いる職場では、臥床(がしょう)できる休憩室または休養所を、男女それぞれ区別して設けなければならない

上記によると、従業員の数が一定の基準(労働者が常時50人以上、または女性が30人以上)を満たした場合、男女別の休憩室や休養所の設置が義務付けられています。一方で、基準以下の小規模な職場では休憩所や休養所の設置は「努力義務」とされますが、従業員の健康を考慮し、可能な限り快適な休憩環境を提供することが望ましいでしょう。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|職場における労働衛生基準が 変わりました 労働安全衛生規則、事務所衛生基準規則

厚生労働省|職場における労働衛生基準が変わりました 〜照度、便所、救急⽤具、室内の温度等の改正〜

3-3. 疲労回復支援施設

「快適職場指針」では、「疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること」が望ましいとしています。たとえば、仮眠室などのリフレッシュルームやシャワー室、トレーニングルームなどが挙げられます。ただし、上記の設備を設置するのにはコストがかかるのはもちろん、設置できるだけのスペースの確保も必要になるため、導入が難しいケースもあるでしょう。

対応策として、休憩時間には会議室や応接室を開放し、休憩室として活用する方法や、空いているスペースを可動式のパーティションなどで区切って休憩コーナーにする方法などで工夫できます。

3-4. 職場生活支援施設

「快適職場指針」では、「洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと」が望ましいとしています。たとえば、社員食堂や給湯室、談話室を設けるなどの方法が挙げられます。男女それぞれのトイレだけでなく、更衣室の設置も重要です。更衣室には、洗面設備が備わっていればさらに快適な職場環境につながるでしょう。

また、安衛則第625条により「被服が汚れたり濡れたりする場合は、更衣設備や被服の乾燥設備、洗眼・洗身もしくはうがいの設備(洗面設備)を設けなければならない」と定められています。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|職場における労働衛生基準が 変わりました

厚生労働省|事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集

労働安全衛生規則 第625条第1項、第2項

加えて、快適職場指針では、快適な職場環境をつくるにあたり、下記の4つを考慮すべきとしています。

- 継続的かつ計画的な取り組み

- 労働者の意見の反映

- 個人差への配慮

- 潤いへの配慮

環境改善においては、自社特有の環境や従業員のニーズを尊重し、ていねいにヒアリングを行ないながら計画的に取り組むことで、より快適な職場環境を実現できます

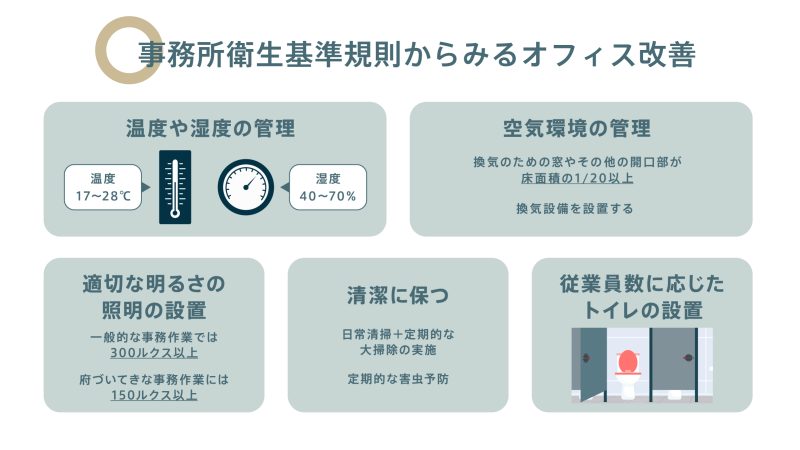

4. 事務所衛生基準規則から見るオフィス改善

安衛法と同様、オフィスの環境改善において重要な法令に「事務所衛生基準規則(以下、事務所則)」があります。事務所則は、安衛法に基づく「厚生労働省令」のことで、一般的には事務作業を行なうオフィスを対象とした衛生基準です。

事務所則による、主なオフィスの改善ポイントを5つご紹介します。

- 温度や湿度の管理

- 空気環境の管理

- 適切な明るさの照明の設置

- 清潔に保つ

- 従業員数に応じたトイレの設置

それぞれ解説していきます。

4-1.温度や湿度の管理

快適な職場環境では、温度や湿度管理は重要なポイントのひとつです。事務所則第7条1項では、室内の温度と湿度について次のように定めています。

| 温度 | 相対湿度 |

| 17℃以上28℃以下 | 40%以上70%以下 |

また、事務所則第2条において、室温が10℃以下の場合は、暖房を稼働させるなど適切な温度調整の措置を講じることを義務付けています。

4-2.空気環境の管理

事務所則第3条では、職場の換気の必要性について定められています。具体的には次のとおりです。

- 換気のための窓やその他の開口部が、床面積の1/20以上になること

- もしくは、換気設備を設置すること

オフィス内の空気環境は、従業員の集中力や作業効率を左右するため、事務所則において適切な換気が求められているのです。

4-3.適切な明るさの照明の設置

事務所則第10条では、従業員の視覚的なストレスを軽減し、作業効率を向上させることを目的として、事務作業面における照度の具体的な数値を定めています。

| 作業の区分 | 基準値 |

| 一般的な事務作業 | 300ルクス以上 |

| 付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |

オフィスの照明環境は、自然光を取り入れながら、LEDなどの照明器具をうまく活用することがポイントです。

4-4.清潔に保つ

事務所則では、清潔な職場環境の維持について定義されています。特にトイレや共用スペースの清掃は、従業員の健康と職場の快適さを保つために重要です。事務所則第15条では、次に挙げる措置を講じなければならない、と定めています。

- 日常的に行なう清掃のほかに、半年に1回、定期的な大掃除を実施する

- ネズミや昆虫などによる被害状況について、半年以内ごとに1回、定期的に調査を実施し、発生の予防策を講じる

- ネズミや昆虫の防除で殺虫剤等を使用する場合は、法令の規定による承認を受けた医薬品や医薬部外品を用いる

また、事務所則第16条では「労働者の清潔保持義務」に言及しており、オフィス内を清潔に保ち、廃棄物を既定の場所以外に捨てないようにしなければならないと定めています。

4-5.従業員数に応じたトイレの設置

トイレの数は、事務所則第17条で定められた基準を満たさなければなりません。

【男性用便所の場合】

| 同時に就業する人数 | 男性労働者が 60人以内 |

男性労働者が 60人超え |

| トイレの数 | 1個 | 60人を超える、またはその端数を増すごとに1を加えた数 |

| 同時に就業する人数 | 男性労働者が 30人以内 |

男性労働者が 30人超え |

| 小便所の数 | 1ヵ所 | 30人を超える、またはその端数を増すごとに1を加えた数 |

【女性用便所の場合】

| 同時に就業する人数 | 女性労働者が 20人以内 |

女性労働者が 20人超え |

| トイレの数 | 1個 | 20人を超える、またはその端数を増すごとに1を加えた数 |

たとえば、同時に就業する労働者数が「男性65人」「女性65人」の場合のトイレの必要数は次のようになります。

| 男性用トイレ | 2個 |

| 男性用小便所 | 3ヵ所 |

| 女性用トイレ | 4個 |

同時に就業する労働者の数が、常時10人以内である職場では「独立個室型の便所」を設ければよいとされています。独立個室型の便所とは、男性用・女性用を区別せず、プライバシーがしっかり守られた個室のトイレです。壁や扉が堅牢で、外から中が見えたり音が聞こえたりしないように作られたものを指します。ただし、壁や扉に隙間があるものは、この定義に含まれません。

独立個室型の便所を設けることで、トイレの設置数を算定する際の基準となる労働者の人数を、男女それぞれ10人ずつ減らすことが可能になりました。たとえば同時に就業する労働者数が「男性65人」「女性65人」の職場で、独立個室型の便所を1個設けた場合のトイレの必要数は、次のとおりです。

| 独立個室型の便所 | 1個 |

| 男性用トイレ | 1個 |

| 男性用小便所 | 2ヵ所 |

| 女性用トイレ | 3個 |

ただし、10人以内の職場であっても、可能な限り男女区別したトイレの設置が望ましいことはいうまでもありません。

5. まとめ

オフィスの環境づくりでは入居するビルの選定から始まり、オフィスのレイアウトやなど、オフィス環境をつくり上げるまでに、さまざまな法令に則って進めていく必要があります。従業員が安心して快適に働けるように、適切な明るさの照明にしたり、リフレッシュできる休憩スペースを設けたりするなど、業務に合わせた設備投資も重要です。

本記事でご紹介した内容は、あくまで基礎知識の一部です。法令についての詳細は、建築士などの有資格者や専門知識があるプロに相談しましょう。

GOOD PLACEでは、オフィスコンサルティングからアフターフォローまで一括してプロ ジェクトを牽引し、サポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

オフィス事例集など、オフィス構築に役立つ資料のダウンロードはこちら