アウトソーシングの意味と主な形態、メリット・デメリットを紹介

このコラムではアウトソーシングとは何か、意味や活用事例とそのメリット、デメリットについて解説します。アウトソーシングを活用することで、企業は自社の業務を専門的な外部企業に委託することができます。それにより、業務の品質向上や生産性向上につながるとされています。アウトソーシングのほかにも派遣やシェアードサービスなど、さまざまな業務委託の形態があります。このコラムを読むとアウトソーシングと派遣の違いなどについて理解を深めることができます。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

目次

1. アウトソーシングとは業務を外部に委託すること

アウトソーシングを簡単にいうと、自社の仕事の一部を専門性の高い外部企業へ委託することです。英語の「Out」+「Soursing」が語源とされ、自社の業務の外部化や外部資源の活用、といった意味で使われ始めました。アウトソーシングサービスが始まった当初は情報システム業界での導入が多かったですが、現在ではアウトソーシング提供会社も増え、人事、総務、経理、営業、システム開発など幅広い業務で企業だけではなく自治体などもアウトソーシングを活用しています。

1-1. 複数の部門が共通する業務を集約するシェアードサービスセンター

シェアードサービスセンターとは、企業内やグループ会社間の複数の部門で共通する必要な業務を1ヵ所に集約して行う仕組みです。例えば、総務、会計、法務、情報システム、コールセンターなどのバックオフィス業務で活用ができます。1ヵ所に集約することでオペレーションが統一でき、業効率化が進む、内部統制の強化ができる、などのメリットがあります。

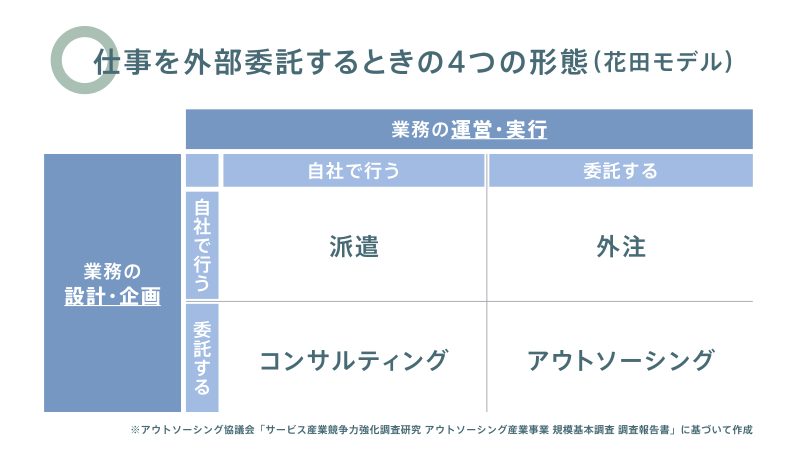

1-2. 仕事を外部委託するときの4つの形態

自社の業務を外部に出そうとするとき、アウトソーシングのほかにも形態があります。慶應義塾大学総合政策学部の花田光世教授による「花田モデル」によると「業務の設計・計画」と「業務の運営」の2つの軸で、外部委託を下記の4つに分類しています。

1-2-1. 派遣とは業務の設計・企画、運営は自社で行い、実行を委託するもの

企業が自社で業務の全体像を設計し、業務の運営も自社で行いますが、実行のみを派遣会社に委託する形態です。業務の品質管理やスタッフの教育・管理などの責任を自社で負います。

1-2-2. 外注とは業務の設計・企画、運営と実行を委託するもの

外注は業務の実行に特化しています。業務の設計・企画は行わず、運営と実行を行うものが外注です。例えば、広告制作やWebデザインといった、作業内容が明確だけど専門性が高い業務などが適しています。

1-2-3. コンサルティングとは業務の設計・企画を委託し、運営と実行は自社で行うもの

外部委託のコンサルティングとは、業務の設計・企画を外部に委託し、運営と実行は自社で行うアウトソーシングの一形態です。コンサルティングを活用することで、専門的な知識とアドバイスを受けることができ、自社の強みを活かした戦略や計画を策定することができます。コンサルティングから運営実行までを一貫して提供している企業もあります。

1-2-4. アウトソーシングとは業務の設計・企画、運営、実行を委託するもの

業務の設計、企画、運営のすべてを外部に任せるのが戦略アウトソーシングです。専門性や価値創造などを望むときに選択するパターンになります。

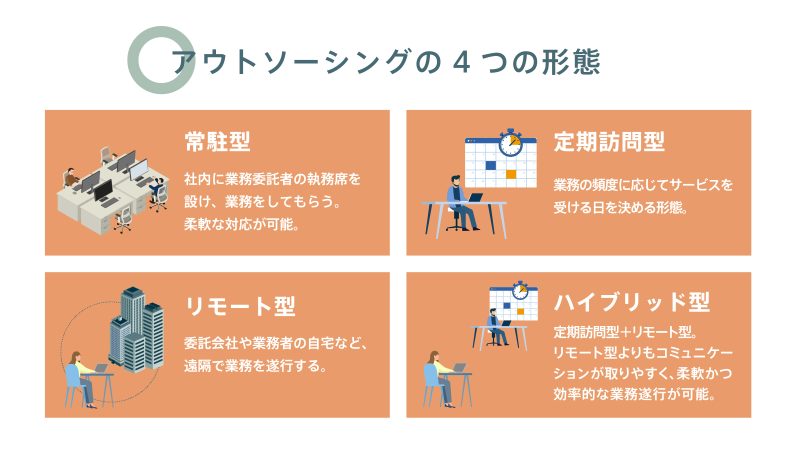

1-3.アウトソーシングの4つの形態

アウトソーシングの形態は、「常駐型」「定期訪問型」「リモート型」「ハイブリッド型」の4つです。それぞれ詳しく解説します。

1-3-1. 常駐型は自社内で常に業務をするタイプ

自社内に業務委託者の執務席を設け、業務をする形態です。常時サービスを提供するため、委託業務に特化した柔軟な対応が可能です。

1-3-2. 定期訪問型は週に2日など定期的に常駐するタイプ

業務の頻度に応じて、サービスを受ける日を週に数日などに決める形態です。時間的制約がありますが、常駐型までの業務ボリュームがないときに有効です。

1-3-3. リモート型は業務場所を指定しないタイプ

遠隔、例えば委託会社や業務者の自宅などから業務を遂行する形態です。

1-3-4. ハイブリッド型は定期訪問型とリモート型を組み合わせたタイプ

ハイブリッド型は定期訪問型とリモート型を組み合わせたタイプです。この形態は、業務の頻度に応じてサービスを受ける日を決めることができるため、常駐型までの業務ボリュームがないときに有効です。また、リモート型との組み合わせにより、柔軟かつ効率的な業務遂行が可能となります。さらに、顧客とのコミュニケーションもリモート型より取りやすくなるため、顧客ニーズに合わせたサービス提供が可能となります。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

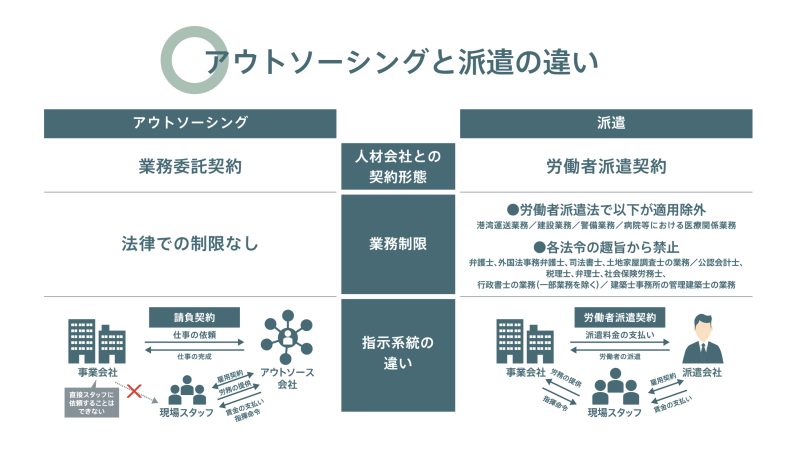

2. アウトソーシングと派遣との違いとは

アウトソーシングと派遣の違いは契約形態、業務制限、指示系統の3つの観点があります。この3つの観点から説明します。

2-1. 契約形態の違い

アウトソーシングと派遣では、契約形態が違います。それぞれの契約形態の特徴は、下記のとおりです。

2-1-1. アウトソーシングは業務委託契約

アウトソーシング事業会社と委託会社の契約は業務委託契約です。ですので、スタッフの労働基準法、労働安全衛生法などについては雇用主となるアウトソーシング事業会社が責任を負います。

2-1-2. 派遣は労働者派遣契約

人材派遣会社と委託会社の契約は労働者派遣契約です。スタッフの労働基準法、労働安全衛生法などについては雇用主となる人材派遣会社が責任を負います。具体的には、給与支払いや年次有給休暇の付与、雇い入れ時の安全衛生教育や健康診断の実施などです。一方、休憩や休日などの勤務時間やシフトなどの労働時間に関することは委託会社が設定することができます。

2-2. 業務制限の違い

アウトソーシングと派遣は、依頼できる業務制限も異なります。それぞれの業務制限について解説しますので、参考にしてください。

2-2-1. アウトソーシングでは依頼業務の制限がない

アウトソーシングは、関連する法律で禁止されている業務はなく、幅広い業務を委託できます。

2-2-2. 派遣で依頼できない7つの業務

派遣の場合は、労働者派遣法上、行えない業務項目があります。法に照らし合わせて依頼する業務を検討しなければなりません。適用除外業務は次の4つです。

- 港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)

- 建設業務(建設の現場作業に係るもの)

- 警備業務(警備業法上の警備業務)

- 病院等における医療関係業務(医師、看護師の業務など)

そのほか、次の3つの業務は各法令の趣旨から、派遣を行うことはできません。

- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務

- 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます)

- 建築士事務所の管理建築士の業務

(厚生労働省資料より)

2-3. 指示系統の違い

アウトソーシングと派遣では、業務の遂行に関する指示や管理に違いがあります。アウトソーシングでは、委託会社が直接スタッフに依頼することはできず、作業工程の変更や管理、スタッフの人員配置変更、教育のための指導などを行うと偽装請負に該当するおそれがあります。一方、派遣では業務の遂行に関する指示や管理を委託会社が行います。

2-3-1. アウトソーシングは現場スタッフへのアウトソーシング事業会社が行う

業務の遂行に関する指示や管理をしたいとき、委託会社は直接スタッフに依頼することはできません。例えば、作業工程の変更や管理、スタッフの人員配置変更、教育のための指導などです。これらを行うと偽装請負に該当する可能性があります。

2-3-2. 派遣は現場スタッフへの指示は委託会社が行う

派遣は、業務の遂行に関する指示や管理を委託会社が行います。業務遂行のために必要な人員配置などの調整や作業工程の管理、業務品質向上のための教育を委託会社の担当者が行います。派遣は、委託会社が直接スタッフに指示を出すため、効率的な業務遂行が可能です。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

3. アウトソーシングが注目される背景

アウトソーシングは、さまざまな業界で多くの企業が取り入れている業務形態です。アウトソーシングが注目される背景には、何があるのかについて解説します。

3-1. BPOサービス全体の市場規模は4兆8,849億円

ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)市場は4兆8,849億円と推計されています。業務効率の向上目的、組織体制の見直し、業務領域の拡大などを目的に各社導入しています。アウトソーシング事業会社も単なる業務処理からコンサルティングやソリューション提供といった新たな価値提供があるサービス展開をする動きもあり、市場規模は年2%~3%で拡大をしていっている分野です。

参考:株式会社矢野経済研究所「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2024年)」

3-2. アウトソーシングのアメリカでの発展の歴史

アウトソーシングは1960年代のアメリカにて、民間企業が情報処理サービスを委託したことが始まったとされています。1989年、イーストマン・コダックとIBM社の業務委託契約やアウトソーシングの原点です。その後「戦略的アウトソーシング」というキャッチフレーズのもと、総務や人事、営業やカスタマーサービス対応と、さまざまな業種に対応するアウトソーシング提供会社が増え、アウトソーシング市場は拡大していきました。

3-3. アウトソーシングの日本での歴史

日本では、1990年代前半までは情報システム関連業界でのアウトソーシングが大部分を占めていました。「アウトソーシング」という言葉が使われ始めたのは1990年代後半からといわれており、対象範囲も人事、労務、経理、総務などと拡大する企業も増えていきました。民間企業だけではなく、地方自治体もノンコア業務をアウトソーシング会社へ依頼しています。

3-4. コア業務への注力を目的にアウトソーシングが活用され、注目された

これまで日本でアウトソーシングを活用する背景としてはコスト削減が理由であることが多くありました。しかしアウトソーシングはコスト削減以外にも自社の業務を選択と集中することで、従業員の負担を減らすことができ、生産性の向上にもつながります。既存サービスの付加価値向上や新たな取り組みなどのコア業務に注力することができ、経営目標の達成に近づくことができます。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

4. アウトソーシングが活用されている分野

アウトソーシングは、さまざまな分野で活用されています。主な分野と活用状況は、下記のとおりです。

4-1. IT

アウトソーシングの導入率が最も高い分野とされているのがITです。IT分野においては、ハードウェアやソフトウェアの開発・保守に加え、サービスデスクやヘルプデスクなどの業務もアウトソーシングされています。

参考:アデコ株式会社「【アンケート結果】アウトソーシングの導入状況・メリット・デメリットなど」(2021年1月)

4-2. 金融

金融業界においても、アウトソーシングが活用されています。例えば、顧客サポート、金融商品の審査業務、データ入力や契約書類の作成・保存などの業務がアウトソーシングされています。金融業界では、顧客情報の取り扱いに関して厳重に管理されており、情報漏洩などの問題が発生すると大きな損失につながるため、アウトソーシング先の信頼性などについては十分に検討する必要があります。

4-3. 物流

物流アウトソーシングは、倉庫業務や配送業務などの物流全般をアウトソーシングし、物流の効率化を実現している事例があります。アパレル企業が生産と物流のセットでアウトソーシングしたり、通販サイトが倉庫管理や配送業務を迅速な配送のためにアウトソーシングしたりしています。

4-4. 自治体

自治体のアウトソーシング活用は1990年代後半から見られます。情報システムの管理や運営、税務業務、会計業務、福祉業務などを委託しています。

4-5. ファシリティマネジメント

従来総務部門が担当していた、企業が保有する施設管理をアウトソーシングすることもあります。清掃や保守、セキュリティなどの業務をアウトソーシングすることで、コスト削減や業務効率の向上が期待できます。

4-6. 総務・経理

総務、経理業務はアメリカ同様に日本でもアウトソーシングする事例は多く、大企業のみならず、中小企業も導入しやすい業務です。特に中小企業では一人で総務・経理・採用と複数業務を担当することもあり、人材不足に陥ることもありますが、専門性をもったアウトソーサーに依頼をすることで安定的な業務遂行が可能となります。

4-7. データ入力やコールセンター業務

アウトソーシングが活用されている分野の一つに「データ入力やコールセンター業務」があります。これらの業務は、自社内で行うとコストがかかり、人員配置が難しいことから、アウトソーシングすることがあります。データ入力業務は、正確な入力が求められるため、専門性を持ったアウトソーサーに依頼することで、品質の向上につながります。また、コールセンター業務においては、24時間体制で対応するなどの体制をつくりやすいことも魅力的です。

4-8. 採用

採用戦略立案、母集団形成、選考といった採用業務をコンサルティングし、一連をサポートする事例もあります。採用業務と総務業務などの業務を兼任している企業もあるため、人材不足解消と業務品質向上に貢献しています。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

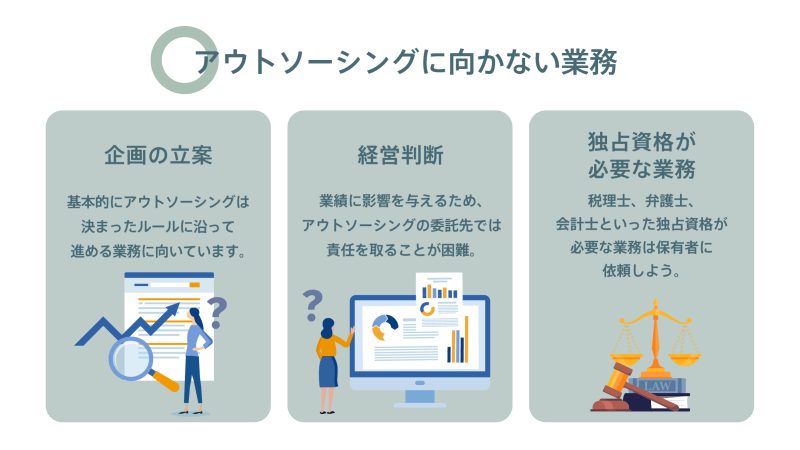

5. アウトソーシングが向かない業務

アウトソーシングはさまざまな業務で活用できますが、アウトソーシングが向いていない業務もあります。アウトソーシングが向かない業務は、主に下記のとおりです。

5-1. 企画の立案

企画の立案は、アウトソーシングには向いていません。アウトソーシングは基本的に、決まったルールに沿って進める業務に向いています。経営方針や事業の戦略を策定するといった企画系の業務は、アウトソーシングするのが困難です。

5-2. 経営判断

経営判断も、アウトソーシングには向かない業務です。企画の立案と同様、経営判断も決まったルールがありません。

また、経営判断は業績に影響を与えるため、アウトソーシングの委託先では責任をとることが困難です。企業の行く末を左右する経営判断は、経営者がみずから行う必要があります。

5-3. 独占資格が必要な業務

税理士、弁護士、会計士といった独占資格が必要な業務は、アウトソーシングができません。独占資格の業務は、資格のない人には行えないからです。こうした業務については、各資格の保有者に依頼する必要があります。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

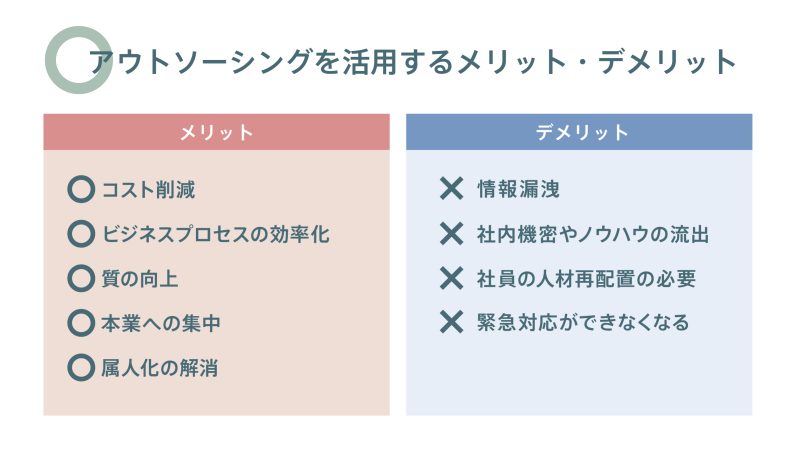

6. アウトソーシングを活用するメリット

アウトソーシングを活用することには、複数のメリットがあります。主なメリットは下記のとおりです。

6-1. コスト削減

業務委託契約では人材育成はアウトソーシング事業会社が行うものなので、人材育成や教育のコスト削減ができます。

6-2. ビジネスプロセスの効率化

さまざまな企業の業務を請け負っているアウトソーシング事業は独自の専門性やテクニックなどがあります。そのノウハウを活かして自社の業務を遂行してもらうことで、業務プロセスの改善ができます。

6-3. 質の向上

アウトソーシング事業会社は委託会社に向けて請け負っている業務の報告を定期的に行います。内容や工数、対応方法などの見える化をして定期的に振り返ることで業務品質の安定化が図れ、さらには業務プロセスの見直しなどをすることで品質の改善にもつながります。

6-4. 本業への集中

それまで自社で行っていた業務をアウトソーシングすることで、社員のリソースに余裕が生まれ、企業として重視するコア業務に集中し、効率的に社内リソースを活用できるようになります。

6-5. 属人化の解消

採用戦略立案、母集団形成、選考といった採用業務をコンサルティングし、一連をサポートする事例もあります。採用業務と総務業務などと業務を兼任している企業もあるため、人材不足解消と業務品質向上に貢献しています。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

7. アウトソーシングを活用するデメリット

アウトソーシングを活用することには、デメリットも複数あります。主なメリットは下記のとおりです。

7-1. 情報漏洩などのリスク管理

業務で扱う情報を委託会社に渡して業務を行ってもらうことになります。業務によっては従業員の名前・住所や、取引先の名刺情報といった個人情報を取り扱うこともあります。導入の際には機密保持契約を結び、情報の内容に応じて適切な管理をするルール設定が不可欠です。委託先が信頼できるかどうかは、依頼する際にきちんと見極めることをおすすめします。

7-2. 社内機密やノウハウの流出

固有の技術や情報を扱うことになるので、これらを管理するルールの確立が必要です。どこまでの情報を提供するか、情報を扱う際の環境のルール決め、情報の管理者などの取り扱いルールを決めることが大切です。知的財産権の保護を行い、信頼のおける委託先を選定しましょう。

7-3. 社員の人材再配置の必要

従来社内で行っていた業務をアウトソーシングする場合は、社内で行う業務と担当者の見直しをすることになります。自分の仕事内容が変わり、新たな仕事に着手することに抵抗がある人もいるかもしれません。このようにアウトソーシングは業務と人の関係が密接であるため、一度導入するとなかなか辞められない事実もあります。アウトソーシング活用促進のためには、社内で取り組んでほしい仕事は◯◯の業務であると、導入の目的と意義を社内に伝えていくことが重要です。

7-4. 緊急対応ができなくなる

アウトソーシングには、緊急時の対応や急な変更対応、イレギュラーな判断が必要な場面で対応が遅れるという問題点があります。直接業務を担当していた社員がいなくなるため、緊急時に素早い対応ができなくなることや、直接指示を出せない決まりがあるためです。このような問題に対処するには、契約時に十分なサービスレベル契約(SLA)を設定し、緊急時の対応策を明確にすることが不可欠です。また、アウトソーシング先の企業を選定する際には、緊急時の対応力を重視することも大切です。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

8. 今後広がりが予想されるクラウドソーシングを利用したアウトソーシング

今後、アウトソーシングはクラウドソーシングの普及によって、さらに利用が広がると予想されています。ここでは、アウトソーシング業務の新たな選択肢として、クラウドソーシングがどのような影響をもたらすのか、詳しく解説します。

8-1. クラウドソーシングとはインターネット上で業務を発注すること

クラウドソーシングとは、クラウドソーシング事業者がインターネット上で発注者とワーカーをマッチングする仕組みのことを指します。企業はこのサービスを通じて、業務を発注したり、ワーカーの募集をしたりすることができます。インターネット上で業務委託契約の締結が完了することが多いです。

8-2. 始めやすいクラウドソーシングでのアウトソーシング

クラウドソーシングは、場所の制約を受けず、世界中から最適な委託先を探すことができます。必要な業務だけを発注することができるため、小口の業務をアウトソーシングしたいときに利用がしやすいです。また、従来の業務委託契約よりも安価となることもあります。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード

9. 自社に合ったアウトソーシングの形を探し、業務遂行を効率化しよう

アウトソーシングは自社の経営目標を実現するために必要な手段です。自社の業務に合わせて、最適なアウトソーシングの形を探し、効率的な業務遂行を目指していきましょう。

総務や人事など、バックオフィスの代行依頼に役立つ資料をご提供しています。

資料ダウンロード